合同

定义

合同指的是具有法律约束力的协议(交换承诺)。

一份合同由 4 个要素组成

- 要约+接受(协议)

- 对价+意图 (建立法律关系)

要约与接受

要约需要当事人明确表达,是合同中接受的前提。

对价与意图

对价指的是一方为了回报另一方的承诺而所做的事或者所作出的承诺。

有效的交换承诺使合同得以存在。

契约意图

契约意图指的是双方必须希望他们的承诺具有法律约束力。

仅仅在商业情况下可以推定,但在社交情况下不可以。

合同条款

合同条款用于确定双方的义务范围。

默示条款——由法律或法院默示的条款 明示条款——由当事人明确同意

违反条款意味着违反合同。如果评估损害,则自动承担赔偿责任,但须遵守规则。

合同的一方就可以强制执行合同。

合同和侵权行为的主要补救措施是损害赔偿。

默示条款

可以由法院根据自由裁量权默示:

- 当地习俗或贸易惯例所默示的

- 当事人之间以前的交易过程所默示的

- 由法院默示,以反映当事人之间的意图。

- 由于合同的类型而默示

不可以由法院根据自由裁量权默示的:

- 法规所默示的

合同中损害赔偿的效果

使索赔人处于如果没有签订合同就会有的地位。(不太懂)

合同不需要证明过失,只要违反了合同内容即可进行裁决。

而侵权则需要确定对方的过错,这在法律上是十分困难的。

功能

| 功能 | 解释 |

|---|---|

| 赔偿 | 根据预期损失判给的赔偿金。不是为了惩罚被告。 |

| 威慑 | 为了威慑那些正在考虑签订合同的人。 |

| 保护消费者 | 签订合同的自由,但要避免不公正的现象(如有缺陷的产品,误导性的描述)。 |

| 提供可操作的商业框架 | 引入确定的因素。 |

要约

要约指的是愿意按照特定的条件签订合同而所作的意思表示,其目的是一旦被对方接受,就会产生约束力。要约指的是双方谈判的过程,要约的结果是合同的产生。

要约人——发出要约的一方。 受要约人——向其发出要约的一方。

要约须经客观检验。从通情达理的人的角度来看,双方之间的言行是什么。

要约的传达

一个有效的要约必须被传达给受要约人。

一方当事人不能被他们不知道的要约所约束。受要约人必须清楚地知道要约的存在,它才是有效的。

反要约(修改现有条款的新条款)会破坏原始要约。

要求提供信息不是反要约,原始要约仍然可以被接受。

要约邀请

要约邀请是指初步声明,表示愿意接受报价。是谈判的起始点。

要约邀请与要约有点难以区分。要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示,而要约邀请只是邀请他人向自己发出要约,自己如果承诺才成立合同。要约能以简单的“是”或者“不是”来达成合同,而要约邀请则无法通过这种简单的行为成立。

单边合同

单边合同指的是用一个承诺以换取一个行为。例如,如果你帮我这个忙,我就请你吃饭。

单边合同不需要受要约方传达接受。只有当行为被履行时,要约人才会受到约束。

要约的终止

要约在以下情况下被终止:

- 明确接受:如果存在意向和对价,则形成合同

- 明确拒绝:可能导致反要约或导致没有合同

要约的撤销

要约可以在接受前的任何时候被撤销。

撤销必须通知被要约人。

撤销可以由第三方通知,如果:

- 第三方是一个可靠的信息来源,并且

- 可以被各方所信赖。

撤销的通知必须发出,并且必须实际到达受要约人手中才有效。

单方面要约的撤销

要约人必须采取合理措施,通知可能接受要约的人。

如果受要约人已经开始履行单方要约中规定的行为,那么就不能撤销。(即使该行为不完整)

时间失效

要约在一段合理的时间后就会失效。这一原则也适用于便捷的通讯方式。

未遵守先决条件

如果一个要约因其当事人同意满足某些条件而无法被接受,那么该要约将自动撤销。

接受

接受指的是对要约条款的最终和无条件的同意。

接受必须被告知要约方,并在收到时立即生效。沉默并不足以推断出接受。

有效的接受必须与要约的条款完全一致。(明确和无条件的)

接受的明确性

明确的接受是通过语言或行为来表达的,以表明明确的接受意向。

不知情不同意=你不能接受你不知道的东西。

不确定的条款: “我同意以’租购条款’购买一辆汽车(但我没有看到条款)” “将收取一个合理的价格”

接受的方法

要约人可以指定接受的方式。

以指定的方式或平等有效的方式进行的接受将具有约束力。如果只接受指定的接受方式,必须非常清楚地说明。

协议

当要约被接受之后,协议就达成了。

鉴于有争议的接受,协议的问题必须最终解决:

- 参照当事人的意图(主观)

- 健全的商业惯例

- 判断风险所在

证明责任

也有的称为“举证责任”,在《民诉法司法解释》中还称为“举证证明责任”。《民诉法司法解释》对证明责任作出了明确的规定,即当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。

对价

一方为另一方的承诺所支付的经济价值(价格)。

有价值的对价包括一方的某些权利、利益、利润或利益,或另一方给予、遭受或承担的某些忍耐、损害、损失或责任。

对价的充分性

不行使合法权利的行为,特别是强制支付债务的行为,不是食品(充分)对价。

对价的规则

- 对价必须来自承诺。接受承诺的人只有在自己提供了对价的情况下才能执行该承诺。

- 对价不能是过去的。在行动之前,该行为已经被执行了。例外:如果服务是应要求而提供的,而且双方都明白会有付款。

对价必须不是过去的标准这一规则的例外情况:

- 该行为必须是在承诺人的要求下完成的。

- 当事人必须明白,该行为将以某种方式得到回报。

- 付款,或赋予其他利益必须是事先承诺的,在法律上是可以执行的。(协议、对价、合同意向)

因此,对价可以有效地支持后来的承诺,只要一直存在着对报酬的期望。

执行性对价与过去对价

-

执行性对价。交换对未来行为的承诺

-

单边合同(奖励性合同)。

-

过去的对价。在对价产生后实施的行为。

对价的规则

关于充分性

对价必须是充分(sufficient)的,但不一定是充分(adequate)的。只要对价有一定的价值(足以使承诺可被执行),其是否充分(adequate)就不值得关注。?

充分(sufficient)在法律上意味着:

- 真实的

- 有形的(不是爱情和亲情)

- 有价值(必须有实际价值)

关于履行现有义务

履行现有的义务不是新承诺的良好对价。

例外情况:

- 超越公共义务的情况

- 超出合同义务的情况下

- 对第三方有合同义务的情况下

- 有额外商业利益的情况下

关于债务的部分支付

部分支付债务并不是解除全部债务的良好对价。

例外情况:

- 如果提供了额外的对价,部分付款可以全额解除债务。

- 债务在到期前支付。

- 债务由动产来支付(even if the different means are work less than the value of the original debt)。

允诺禁反言

允诺禁反言,又称允诺后不得翻供或不得自食其言, 是指根据诚信原则, 允诺人所作的赠与的允诺或无偿的允诺具有拘束力, 而须加以强制执行。其为一种衡平法原则,在没有对价的情况下提供了一种使承诺具有约束力的手段。

如果债权人承诺接受一笔较小的金额来全额清偿债务,并打算让债务人依赖这一承诺,而债务人确实依赖了这一承诺,那么当债务人被起诉要求偿还余额时,可以用承诺禁止反言来辩护。

允诺必须是公正、公平和平等的。

允诺禁反言理论的要素

- 合同义务的预先存在,然后被修改。

- 必须有明确的、毫不含糊的放弃法律权利的承诺。

- 允许承诺人反悔的做法必须是公平的。

- 当事人之一改变立场。

该原则只能作为一种辩护理由使用。 该原则只在法院酌情使用。

合同的私密性

合同的知情者可以根据合同中的承诺提起诉讼或被起诉。

只有当你给了承诺的对价时,你才能起诉违反承诺的行为。

如果能证明合同是为了第三方的利益而签订的,那么他们就能获得权利。(合同(第三方权利)法 1999)

损害赔偿

建立法律关系的意图

当事人必须有意受其承诺的法律约束。

-

社会和家庭协议。有一个推定,即没有建立法律关系的意图。这可以被反驳(声称或证明证据或指控是错误的)。

-

商业协议。有一个推定,即有建立法律关系的意图。这条规定只能通过明确的合同条款来反驳

合同损害赔偿的评估

当合同条款被违反,且索赔人遭受损失时,就会判给损害赔偿。如果没有遭受损失,无辜的一方只能要求名义上的损害赔偿。

赔偿金的目的是补偿索赔人的损失,而不是惩罚被告人。损害赔偿是基于索赔人的损失,而不是基于被告的收益。

要求损害赔偿的规则

- 因果关系。原告必须证明他因被告的违约行为而遭受损失或损害。

- 遥远性。损失或损害作为违约的后果,不能太遥远。这一规则可以防止被告对因违约而可能发生的所有损失负责。

- 常识的检验。违约行为自然产生的损失。隐含在各方的预料之中。

- 特别知识/意识的测试。当事人考虑到的损失。(可合理预见的)

缓解

索赔人有责任减轻任何损失。有责任采取合理措施,尽量减少因违约造成的损失。

共同过失

合同中的共犯过失适用于违反要求存在合理谨慎的条款。

例如:违反 1982 年 SG&S 法案的 S13 条款 未能以合理的谨慎和技能提供服务

规定的损害赔偿条款/违约赔偿条款

合同中的一个条款,规定了如果合同被破坏将支付的赔偿金额。

估算损失的真正尝试/有约束力的效果,通常的损害赔偿限制规则并不适用。

惩罚性条款不是估计损失的真正尝试,因此不能执行。损害限制规则适用。

如果消费者合同中的不公平条款要求未履行义务的消费者支付不成比例的赔偿金,则可能无法执行。(附表 2 消费者合同条例 1999)

预期损失

补偿索赔人,使其处于合同得到适当履行的情况下的地位。

1979 年 SG 法案第 53(3)条 法院裁定价值差额或修复成本(修复成本=将货物恢复到预期质量—1982 年《新加坡法》中的裁定)。 损害赔偿=无缺陷货物的成本-受损货物的实际价值

依赖性损失

补偿索赔人,使其处于合同未订立时的状态。

以下类型的损失可以在合同中得到补偿

- 利润损失

- 财产损失

- 身体伤害

- 机会的丧失

- 精神上的痛苦和失望(如果合同的目的是提供快乐)(舒适性的损失)

条件与保证

条件(主要术语) 违反条件,索赔人可以拒绝合同并要求赔偿。

保证(合同的次要条款) 违反保证使索赔人有权要求损害赔偿,但不能推翻合同。

如果有疑问,法院将确定一个条款是条件还是保证。(无主条款)

终止和申明

终止的影响

-

未来的义务被解除了

-

终止必须被告知

-

无辜的一方可以对所遭受的任何损失提出赔偿诉讼

-

根据《1979 年 SG 法》第 13 和第 14 条,终止合同 - 即使合同已经完全履行,买方也可以拒绝货物。

申明的效力

无辜的一方认为它是作为一个持续的合同而建立的。 双方都必须继续履行其义务

约定金额的诉讼

被欠钱的人(受款人)如果履行了合同义务,并产生了支付义务,就可以对约定的金额提起诉讼。

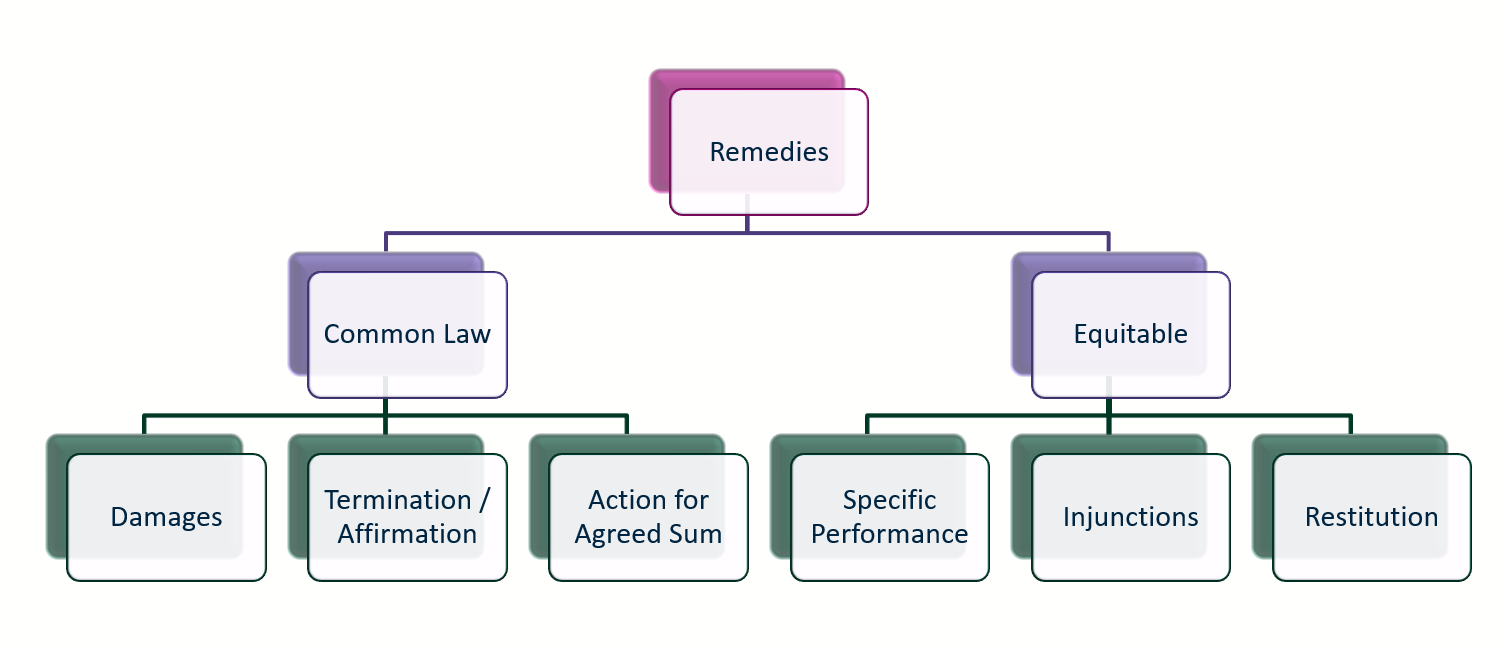

救济

公平的救济

具体执行方式

法院强迫合同一方履行其合同义务的命令,不遵守就是藐视法庭。

具体执行可以与损害赔偿要求相结合。只有在公平(公正)的情况下,或在损害赔偿是充分的补救措施的情况下,才会被裁定。

强制令

- 禁止性。禁止一个人做某一特定行为

- 强制性。要求合同的一方纠正他们所犯下的违约行为。

恢复原状

当其中一方出现不正当得利时,作为补救措施被寻求。 可用于违反合同(例如,没有对价)或没有合同存在的情况。

合同的解除

通过协议解除合同

改变或结束合同条款的协议(解除双方未尽的义务)。

合同解除必须包含合同的所有要素(要约、接受、对价和合同意图)。

练习一下。甲欠乙 500 元人民币。甲对乙说他只能支付 300 元。B 接受了这个全额债务的支付。后来,B 想从 A 那里得到未付的 200 元人民币!

通过完全履行义务解除合同

当所有各方都履行了他们在协议下的义务时,就会发生通过履约解除协议的情况。履约必须是确切和准确的。

完全履行原则的例外情况:

- 错误地阻止履行

- 自愿接受部分履行

- 实质性履行(工作已完成,但小瑕疵被接受)。

- 可分割的义务(例如,部分付款)

违约解除

- 违反一个条件而解除合同

- 违反主要条款而解除,且影响重大

例如,1982 年《商品和服务供应法》的 S13 是一个主要条款。

因挫折而解除合同

如果在合同成立后发生了干预行为,使合同无法履行或根本无法履行,则合同受挫。

违约的效果是,当事人不必履行任何未来的义务。

介入行为的含义是:

- 是当事人无法控制的行为

- 使合同无法履行或根本无法履行

- 发生在合同成立之后

- 不构成违约

合同中的其他无效因素

胁迫和不正当影响

合同中的协议的本质是各方自由同意商定的条款。

不构成胁迫或不当影响的因素:

- 普通的商业压力

- 议价能力的不平等

不当压力在以下情况下是不合法的

- 威胁要做错事

- 威胁要实施犯罪

- 威胁实施违约行为。

胁迫

- 身体威胁。实际的暴力威胁在签订合同的决定中起到关键作用。

- 经济胁迫。经济胁迫导致合同可以撤销。证明经济胁迫所需的要素是:。

不当影响

影响是指超出了被认为是可接受的范围。

不当影响的类型:

- 根据事实证明的实际不正当影响

- 推定的不正当影响是指存在信任和信心的关系(信托关系),需要解释。

例如,信托关系=律师对客户/银行对客户,而不是夫妻关系 交易需要解释是指该交易在双方之间无法解释。

合同的撤销

如果一方是错误陈述、胁迫或不当影响等无效因素的受害者,允许其取消合同(撤销合同)。

- 将解除合同的信息传达给另一方

- 今后不再承担合同义务

- 应根据合同归还金钱和财产

撤销合同的障碍:

- 申明

- 拖延

- 在不可能恢复货物或服务的情况下。

- 无辜的一方已经获得了财产的利益。

附录

笔记来源